El buen momento que vive la economía colombiana —en el segundo trimestre del 2012 creció 4,9% con respecto al mismo período de 2011— es visto como una oportunidad de impulsar el desarrollo para toda su población.

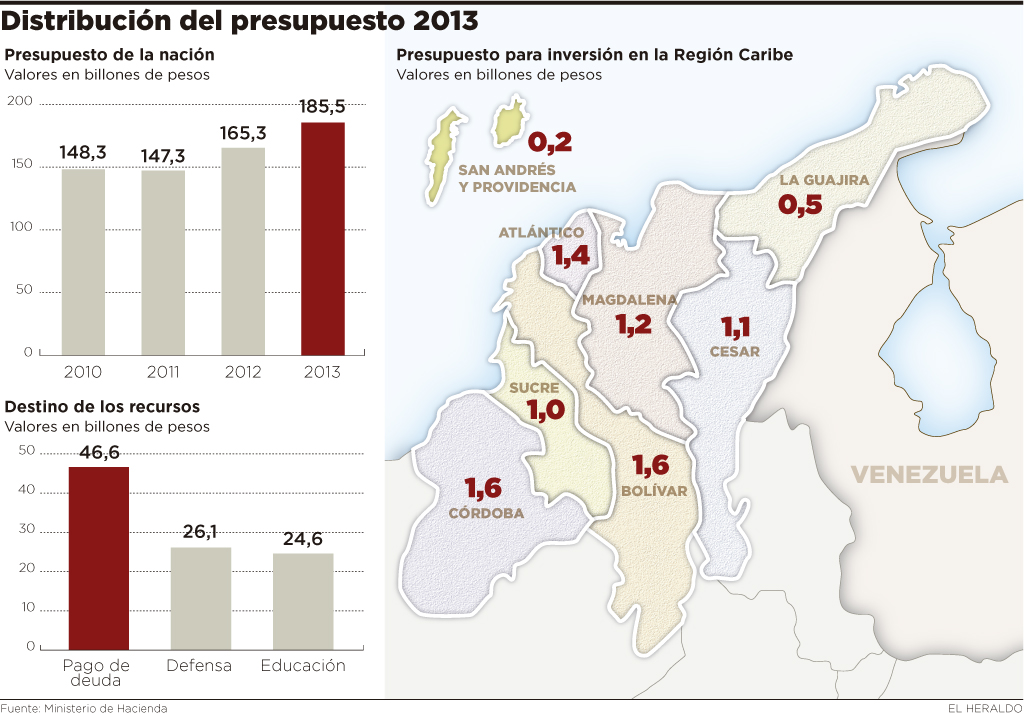

De ahí que el presupuesto de la nación promovido por el Gobierno para el año 2013 sea de $185,5 billones de pesos, 12,2% superior al del 2012, y tenga un incremento considerable (11%) para inversión.

De los 40,7 billones destinados para inversión, según el presidente Santos, 70% serán para inversión social. Complementando, los rubros más importantes en la distribución son: inclusión social y reconciliación (18%), proyectos de transporte (15,5%), salud (9,1%), políticas laborales (8%) y minas y energía (7,2%).

Andrés Vargas, profesor del IEEC de Uninorte, considera que la composición del presupuesto de inversión luce nominalmente acorde con la realidad y necesidades colombianas.

“Lo importante es que el nombre de las partidas se corresponda con los proyectos concretos que se financiarán. Es de notar que dicha composición señala las prioridades del Gobierno, y está orientada a atender situaciones apremiantes en diferentes áreas, por ejemplo salud. Acá lo importante es ser distinguir entre las soluciones coyunturales y los cambios estructurales”, agrega.

Aunque puede ser es un poco aventurado hablar de coherencia o no de un plan de presupuesto, porque normalmente no se cumple, es de resaltar que el del año pasado se ejecutó en un 94%, la cifra más alta en el última década, lo cual indica que hay un compromiso de parte del gobierno por cumplirlo. Así que lo normal es que siempre haya defensores y detractores dependiendo desde dónde se le mire.

En toda política pública, explica Carlos Guzmán, profesor del programa de Ciencia Política y Gobierno de Uninorte, un sector se verá más favorecido que otro al momento de su implementación. Además, el presupuesto público es más un instrumento político que técnico.

“De la forma cómo se aborden los problemas, que luego serán definidos y formulados en términos de políticas públicas, dependerá, en buena medida, no solo el resultado sino, principalmente, los efectos alcanzados a través de la implementación de las acciones por parte del Estado, en lo económico, y lo social”, dice Guzmán.

Pagar la deuda pública. Otro hecho que refleja el buen desempeño económico del país, es que los recursos para pagar la deuda pública crecieron 21,3% con respecto al presupuesto de este año. Desde el punto de vista económico y político, la buena salud presupuestal es una oportunidad para liberar el presupuesto de la nación de cargas representadas en intereses y capital.

“La liberación de la carga de deuda pública podría blindar la economía nacional del riesgo cambiario. Y, adicionalmente, superar los obstáculos que impiden una ejecución más eficiente y efectiva de los gastos estatales, principalmente aquellos destinados a inversión en todos los sectores”, sostiene Guzmán.

No obstante, surgen interrogantes: ¿ese 21,3% se traduce en recaudo efectivo?, ¿cómo lograr superávits primarios reales que permitan reducir el monto de la deuda pública en relación con el PIB?

Por ahora no hay señales que indiquen que los pagos de deuda programada sean exagerados. Además, según Vargas, es probable que el gobierno aproveche el apetito del mercado por deuda colombiana y en consecuencia haga emisiones para recomponer el perfil de vencimientos hacia plazos más largos.

En el marco de los diálogos de paz, es de resaltar que el presupuesto para defensa y seguridad se incrementará en 46,7%, lo cual va en línea con el discurso presidencial de no bajar la guardia, ante la falta de garantías de éxito del proceso que se inició.

¿Un Estado paternalista?

El monto creciente del gasto social durante las últimas dos décadas despierta el debate acerca de si el país sigue un modelo asistencialista y paternalista que obstruye al surgimiento de una clase media más fuerte, y perpetúa el ciclo de la pobreza.

La transferencia de dinero a las poblaciones más necesitadas es una de las estrategias más importantes que se han adoptado en muchos países para reducir la pobreza.

Si bien puede generar incentivos perversos al acostumbrar a estas personas a que el Estado debe velar por ellas, según Vargas, la evidencia apunta a que los resultados son positivos por cuanto han mejorado la asistencia escolar de niños de hogares pobres.

Ese ingreso adicional que reciben las familias beneficiarías se ha gastado en atención a los niños. “El punto sobre el que hay que reflexionar es que estos efectos se verán a mediano plazo, en particular cuando los niños de hoy ingresen al mercado laboral.

No necesariamente saldrán de la pobreza en el corto plazo, pues la capacidad de generación de ingresos de sus padres no se ha modificado sustancialmente”, señala Vargas.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/econom ... 2013-82823